苏州民族工商业寻迹——

仓街机声入梦来

苏州仓街的晨雾里,总浮动着一丝若有似无的蚕茧气息。

这里曾是振亚丝织厂的地基。这条长1286米的街巷,用青石板收藏了一个企业的兴衰史诗,也用运河水浸润出一座城市的纺织工业记忆。

让我们循着机杼声的余韵,走进那段“振兴东亚实业,发扬中华国光”的岁月长卷。

文/星华

【一】

苏州的丝织业历来兴盛,尤其是在清康熙、乾隆年间达到了全盛,汇集了天下锦绣,全国首屈一指,仅城中就有一万二千台织机开工。

到了清末民初,仓街北端成了丝织手工业的聚集地,机户、工匠以及来此做丝绸生意的人,络绎不绝;无论白天黑夜,机声不绝于耳。

但当时苏州丝绸业,正困守在传统工艺的茧房里。19世纪末,当法意日等国的铁机化织机轰鸣作响时,苏州城的这一万二千台织机仍在依靠人力牵拉。

这时,一个苏州年轻人站了出来,他想用自己学到的知识,改变苏州丝织业的现状。他叫陆季皋,出身丝绸世家,他用了一年半的时间,考察了日本各大纺织工场,对染织工业进行了专门调查和学习。

陆季皋在日本纺织工场看到的景象,像一枚银针刺破了他的认知:瑞士电力摇纡车不知疲倦地转动,美国葭乐毕设备精准地完成了络并捻工序,德国乔其绒织机织出的绒面如月光般柔滑。这些工业文明的结晶,让他决心在仓街点燃中国丝织业的革新之火。

时间定格在了1917年的元旦,陆季皋回国后联手娄凤韶等人创建的苏州振亚织物公司正式开工了。厂址设在仓街通济桥159号。

陆季皋站在新厂房前,身后20台手拉机在晨光中闪着铜色的光泽。这位从日本考察归来的丝绸世家子弟,此刻正用手掌摩挲着“振亚织物公司”的匾额——“振亚”二字,凝结着“振兴东亚实业,发扬中华国光”的滚烫初心。

陆季皋没等厂房尘埃落定,就派专人赴上海采购电力设备。1919年的春天,当第一台电力织机在仓街发出“咔嗒”声响时,周边机户们隔着门缝窥探的眼神里,有好奇更有疑虑。

但很快,振亚出品的巴黎缎就用事实说话——这种人丝交织的面料,质地柔软如春水,色泽鲜艳似朝霞,刚一上市就成为沪上名媛定制旗袍的首选,连十里洋场的裁缝都要在招牌上注明“使用振亚面料”。

那年秋天,一封来自美国费城的电报让仓街沸腾。振亚厂选送的织锦在万国展览会上斩获最优等奖,与此同时,民国政府农商部的三等奖章也已寄往苏州。振亚人用事实说话,苏州的丝,一点儿也不比洋人的差。

1928年是振亚的技术跃迁之年。首批进口的瑞士电力摇纡车运抵码头时,运河上的货船都暂停了航行,船工们趴在栏杆上看那些闪着金属光泽的“洋家伙”被抬进厂房。到1933年,振亚已淘汰全部手拉机,72台电力织机组成的生产线日夜运转,生产技术跻身世界顶级行列。

江南棉纺织业借此成为中国近代工业的龙头,仓街的机杼声,隐隐牵动着国家经济的脉搏。

【二】

抗日战争爆发以后的八年,让江南棉纺织业遭受了毁灭性的打击,苏州振亚丝织厂自然难逃厄运。

一直到1954年春天,合并了30多家小厂的振亚丝织厂重新挂牌,与东吴、光明、新苏并称苏州“四大丝绸厂”。从此,这片土地上的机声,不仅是生产的节奏,更成了一代人的生活背景音。

走进60年代的振亚车间,最先冲击感官的是震耳欲聋的机器轰鸣。力织车间的女工们要扯着嗓子说话,久而久之竟练出了一副亮嗓门。这里生产的“两绡一缎”——伊人绡、迎春绡和修花缎,堪称丝绸中的艺术品:伊人绡轻薄如晨雾,迎光可见细密的纱孔;修花缎的花型丰满如立体浮雕,色泽艳丽得能映出人影。这些面料尤其受伊斯兰国家妇女喜爱,当她们穿着振亚丝绸制成的长袍走过沙漠时,风沙都似乎变得柔和起来。

1979年的秋天,飞童牌伊人绡和迎春绡捧回国家银质奖,1982年灵岩牌修花缎再获金质奖。

1985年,振亚年总产值突破亿元大关,仓街的货运码头整日停满卡车,装卸工们扛着成匹的丝绸,脚步都带着自豪的轻快。

在卫道观前的老住户记忆里,午夜十二点总能听到振亚的下班铃。混堂巷的石板路上,先是传来集体的脚步声,接着是此起彼伏的问候,男人们推着自行车等在巷口,车后座的棉坐垫是给妻子准备的,谈恋爱的小伙子则揣着刚焐热的糖炒栗子,塞进女朋友冰凉的手里。

而振亚丝绸厂内的后勤服务如同一个微型社区:大会堂兼作食堂,每到饭点飘出的葱油香能勾着整条街的馋虫;卫生所的医生随叫随到,连家属区的孩子发烧都找他;托儿所里,保育员教孩子们搭积木……

这大概就是很多人的苏州记忆吧。

【三】

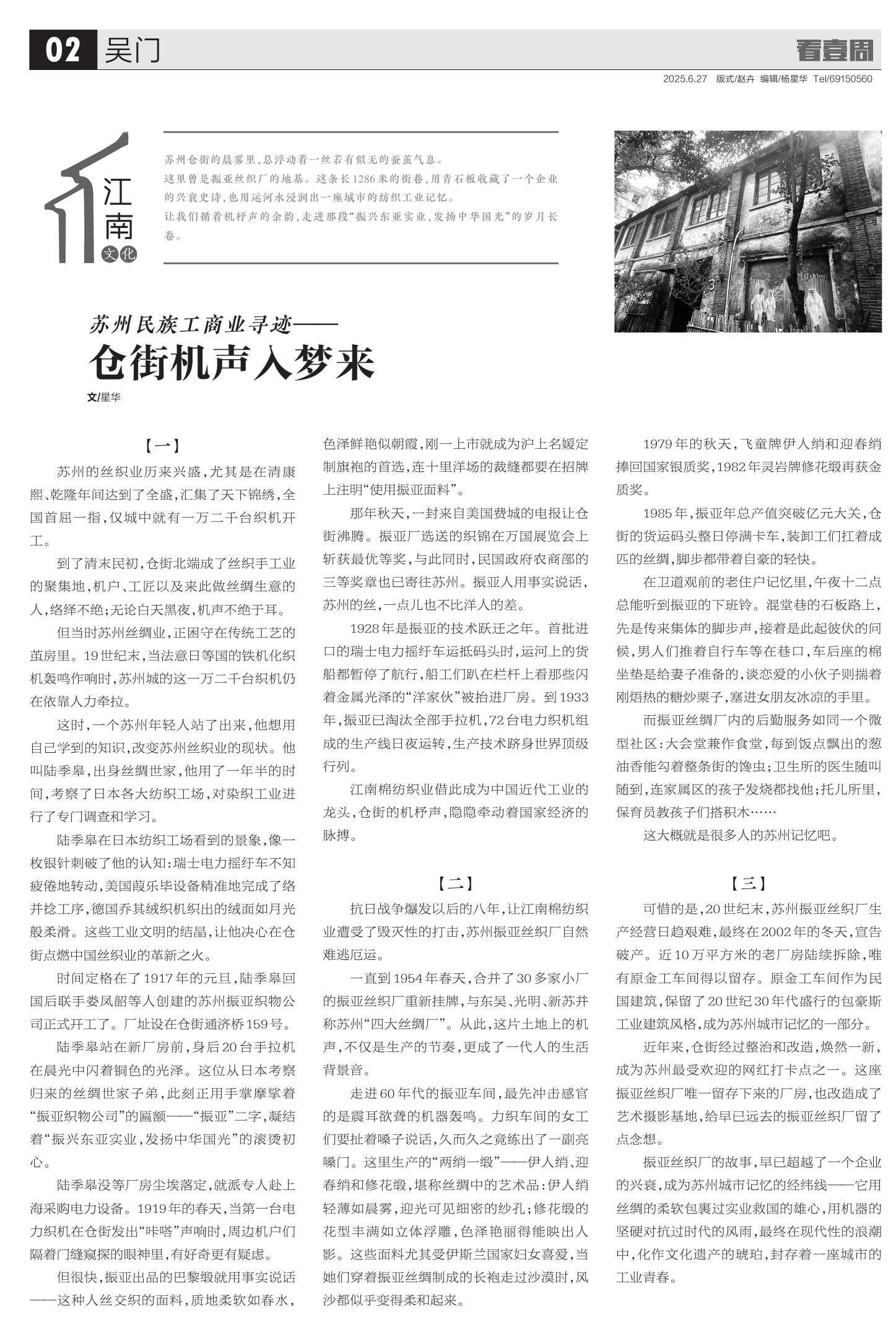

可惜的是,20世纪末,苏州振亚丝织厂生产经营日趋艰难,最终在2002年的冬天,宣告破产。近10万平方米的老厂房陆续拆除,唯有原金工车间得以留存。原金工车间作为民国建筑,保留了20世纪30年代盛行的包豪斯工业建筑风格,成为苏州城市记忆的一部分。

近年来,仓街经过整治和改造,焕然一新,成为苏州最受欢迎的网红打卡点之一。这座振亚丝织厂唯一留存下来的厂房,也改造成了艺术摄影基地,给早已远去的振亚丝织厂留了点念想。

振亚丝织厂的故事,早已超越了一个企业的兴衰,成为苏州城市记忆的经纬线——它用丝绸的柔软包裹过实业救国的雄心,用机器的坚硬对抗过时代的风雨,最终在现代性的浪潮中,化作文化遗产的琥珀,封存着一座城市的工业青春。